Содержание

История и традиции русской национальной кухни кратко. Полезные свойства амаранта, полбы, цельнозернового хлеба, блюд в русской печи, солений.

История, национальные культурные традиции и обычаи связанные с питанием

Дата обновления статьи: 02.04.2023

Багряна ветчина, зелены щи с желтком.

Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,

Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером

Там щука пестрая: прекрасны!

Г. Р. Державин

Традиции в национальной кухне

Какой же русский не любит вкусно покушать? Можно сказать, что это у нас в крови. Ведь недаром русская народная кухня считается одной из самых сытных, вкусных и богатых в мире. Вспомните, к примеру, наших классиков, которые в своих произведениях не раз восхищались яствами русского застолья.

Наши предки знали толк в еде и любили хороший стол. Иностранные послы всегда удивлялись богатству и разнообразию русских блюд. И хотя многое было, к сожалению, утрачено, но всё же дошедшие до нас рецепты поражают разнообразием ингредиентов и размахом кулинарной мысли. И это неудивительно, ведь такому развитию гастрономии способствовала сама окружающая среда. Епископ Оттон Бамберский, который бывал на Руси дважды в период с 1124-го по 1127-й год, описывал наши края так:

И хотя многое было, к сожалению, утрачено, но всё же дошедшие до нас рецепты поражают разнообразием ингредиентов и размахом кулинарной мысли. И это неудивительно, ведь такому развитию гастрономии способствовала сама окружающая среда. Епископ Оттон Бамберский, который бывал на Руси дважды в период с 1124-го по 1127-й год, описывал наши края так:

«Изобилие рыбы в море, реках, озерах и прудах настолько велико, что кажется просто невероятным. На один денарий можно купить целый воз свежих сельдей, которые настолько хороши, что если бы я стал рассказывать все, что знаю об их запахе и толщине, то рисковал бы быть обвинённым в чревоугодии. По всей стране множество оленей и ланей, диких лошадей, медведей, свиней и кабанов и разной другой дичи. В избытке имеется коровье масло, овечье молоко, баранье и козье сало, мёд, пшеница, всякого рода овощи и фруктовые деревья, и, будь там ещё виноградные лозы, оливковые деревья и смоковницы, можно было бы принять эту страну за обетованную, до того в ней много плодовых деревьев…»

А вот экзотические и диковинные европейские блюда из улиток, лягушек, лука и плесневых продуктов, пришедшие к нам с Запада, по мнению историков скорее свидетельствуют не об утонченности вкусов, а о тяжелых условиях жизни на грани выживания. Ведь в то время как в России царило изобилие продуктов питания, в Европе, прикрываясь различными поводами, государства вели войны, истинной причиной которых был голод.

Ведь в то время как в России царило изобилие продуктов питания, в Европе, прикрываясь различными поводами, государства вели войны, истинной причиной которых был голод.

Существует также мнение, что многие блюда европейских кухонь были позаимствованы на Руси. Хотя прямого подтверждения тому нет, но, согласно историческим документам, там они возникли гораздо позже своих русских аналогов. К таким примерам можно отнести тельное (Русь, X век) и котлеты (Франция, XIX век), няню (Русь, IX век) и хаггис (Шотландия, XVI век).

В зависимости от времени года, продолжительности светового дня и хозяйственной необходимости наши предки собирались к столу по пять-шесть раз в день. Такой традиционный режим питания свято соблюдался вплоть до отмены крепостного права, но со временем количество ежедневных приёмов пищи сократилось до трёх раз.

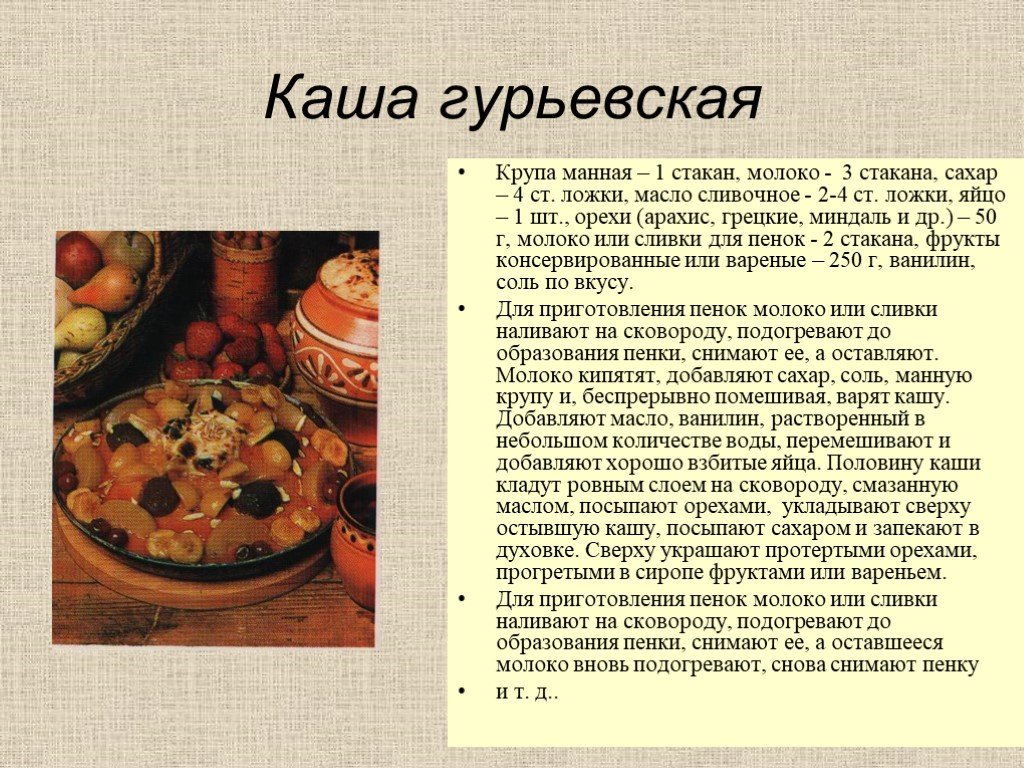

Что же стояло на столах у наших предков: соленья, моченья и закуски, борщи, наваристые похлёбки и постная уха, стерляжьи расстегаи, жареная птица под фруктами, кулебяки с белугой под икорным зваром и пироги с зайчатиной, студни из севрюги, гурьевская каша с пеной из топлёных сливок, рябчики, заливные и раковые шейки с сигом на пару, рулады из кроликов, глазированная семга, маринады из цыплят и окуни с ветчиною, копченые языки и потроха по-царски, орехово-фруктовая сдоба, квасы, меды, окрошки, сбитни, блины, кисели, оладьи и варенья…

Это лишь малая доля огромного перечня, который своей необъятной широтой, разнообразием и продуманностью указывает нам — как и сам русский язык — на истинную древность русской цивилизации. А, главное, что для нас — современников — приготовить обед или ужин по старинному рецепту русской кухни не только интересно, но также вкусно и по-настоящему полезно!

А, главное, что для нас — современников — приготовить обед или ужин по старинному рецепту русской кухни не только интересно, но также вкусно и по-настоящему полезно!

Питание для долгожительства

Ещё во времена СССР, изучая аспекты долгожительства, советские ученые провели исследования в двух сёлах, расположенных вблизи Нагорного Карабаха. Население одного из них было русским, другого — азербайджанским. Исследователи обратили внимание на тот факт, что несмотря на правильный образ жизни, среди русских было отмечено меньше долгожителей, чем среди азербайджанцев. Спустя годы исследование повторилось в других республиках Советского Союза. В результате этих изысканий ученые пришли к интересному выводу: одним из главных секретов долголетия является соблюдение традиций национальной кухни, т. е. употребление человеком еды, присущей той местности, в которой он родился и вырос.

Дело в том, что наш организм, в частности его желудочно-кишечный тракт, на протяжении длительного времени адаптируется и приспосабливается к продуктам того места, в котором он живет. Так уж задумано природой-матушкой, что всё необходимое для полноценной жизни и питания, человек может взять из окружающей его среды. Именно поэтому, тот, кто заботится о своём здоровье, должен питаться так, как питались его предки, а не так, как советуют новомодные тенденции и диеты. Идеальная пища — это пища родного очага, дома и края, составленная из различных рецептов многих поколений и семейных традиций. Перенесение пусть даже самых лучших особенностей питания одного народа на питание другого здоровья совершенно не прибавит — наоборот, потребуется длительное время, чтобы организм, привыкнув к новой пище, воспринял её, как родную.

Так уж задумано природой-матушкой, что всё необходимое для полноценной жизни и питания, человек может взять из окружающей его среды. Именно поэтому, тот, кто заботится о своём здоровье, должен питаться так, как питались его предки, а не так, как советуют новомодные тенденции и диеты. Идеальная пища — это пища родного очага, дома и края, составленная из различных рецептов многих поколений и семейных традиций. Перенесение пусть даже самых лучших особенностей питания одного народа на питание другого здоровья совершенно не прибавит — наоборот, потребуется длительное время, чтобы организм, привыкнув к новой пище, воспринял её, как родную.

Недаром во многих исторических документах, не только наших, но и иностранных есть свидетельства о том, что русские отличались прекрасным здоровьем, никогда не болели и жили по 100–120 лет. Иногда упоминаются даже долгожители возрастом в 300 лет! Да и такие видные ученые как Павлов и Бехтерев считали, что нормальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет.

Почему же тогда в современных учебниках истории указывается, что средняя продолжительность жизни на Руси составляла около 30–40 лет — откуда взялись эти цифры? А дело в том, что такая средняя статистика сложилась из достаточно высокой детской смертности и большого количества людей погибших в войнах за последние 200–300 лет.

В современном мире количество различных факторов, сокращающих продолжительность жизни человека существенно возросло, так что несмотря на успехи медицины, жить дольше мы не стали. Несомненно, одной из главных тому причин является качество употребляемых нами продуктов. Недаром ещё древнегреческий «отец медицины» Гиппократ как-то сказал: «Ты есть то, что ты ешь». К сожалению, мы не сразу осознаём эту значимость, и, накапливая в своём организме вредные вещества, полученные из некачественных продуктов, мы, как следствие, провоцируем болезни и патологии, начинаем принимать дорогостоящие препараты, имеющие ряд побочных эффектов, и, наоборот, недополучая полезные (нутриенты), пытаемся восполнить их посредством БАДов и синтетических витаминов, тоже не совсем полезных и не всегда натуральных.

Каждый новомодный продукт питания или лекарство сегодня сулят нам чуть ли не панацею от всех бед. Но проглатывая эту маркетинговую «наживку», мы подчас забываем о своих традициях, о тысячелетнем опыте поколений. Ещё бы! Ведь на рекламу и продвижение своих продуктов производители «вредной» пищи, лекарств, и витаминов тратят огромные деньги, повсеместно внушая покупателям веру в их эффективность, а вот о пользе хорошо забытого старого говорят чаще всего только узкоспециализированные статьи в интернете. Но той же наукой уже давно доказано: нет ничего лучше того, что придумано самой природой и нашими предками.

Амарант и полба на Руси

Если в ракурсе здорового консерватизма рассмотреть допетровскую эпоху с тем, что мы имеем сейчас, то надо признать, что не все дела государевы пошли на пользу народа. Появление регулярной армии, увеличение численности городов, развитие мануфактурного производства и экспорт зерна, конечно, привели к некоторому новому витку развития сельского хозяйства. Но в основном лишь за счет расширения посевных площадей, кроме того, чтобы увеличить продуктивность пищевого сектора в числе прочих новшеств император настоятельно рекомендовал разводить наиболее выгодные, на его взгляд, культуры, в частности ячмень. В послании Нерчинскому воеводе государь так и писал:

Но в основном лишь за счет расширения посевных площадей, кроме того, чтобы увеличить продуктивность пищевого сектора в числе прочих новшеств император настоятельно рекомендовал разводить наиболее выгодные, на его взгляд, культуры, в частности ячмень. В послании Нерчинскому воеводе государь так и писал:

«…потому что ячмень против иных хлебов поспевает скоро…»

Вероятно, по этой причине были незаслуженно забыты такие культуры как амарант и полба, имеющие значительно большую пищевую ценность. Амарант, к примеру, был известен человечеству еще 6 тысяч лет до нашей эры. В Южной Америке из амарантовых зерен делали амариту (напиток бессмертия). В России эту культуру тоже считали источником бессмертия, ведь название растения само по себе содержит в себе словосочетание отрицающее смерть «А+МАРАнт («А» — частица отрицания, «Мара» — имя славянской богини смерти). Издревле славяне делали из амаранта хлеб и считали, что удивительное долголетие дает именно это растение.

Современные ученые утверждают, что белок амаранта превосходит своим сбалансированным составом белок молока и белок пшеницы. В этом растении содержится большое количество лизина, калия, железа, кальция, магния, фосфора, 14% клетчатки, 18% протеина и 18% сахара. Амарант также содержит сквален — уникальное ценное вещество, которое, по мнению ученых, и было основной причиной долгожительства на Руси. Сквален является мощным иммуностимулятором или антиоксидантом, он насыщает клетки кислородом, омолаживает организм и обладает противоопухолевым эффектом. Не зря экспертами ООН по продовольствию амарант (щирица) назван наиболее перспективной зерновой культурой XXI века.

Незаслуженно забытой злаковой культурой наших предков является также и полба. Это один из сортов пшеницы, зёрна которой имеют куда большую пищевую ценность, чем у обычной пшеницы. Выращивать её начали еще в 5 тысячелетии до нашей эры, а на Руси каша из полбы была традиционным блюдом, которое готовили в печи в толстостенных чугунных горшках. Полба — источник почти всех питательных веществ, в которых нуждается человек. Причем они равномерно распределены по всему зерну, а не содержатся только в оболочке, что позволяет сохранить питательную ценность продукта даже при самом тонком помоле. Каша из спельты (полбы) имеет приятный ореховый аромат и весьма полезна для детей, ведь этот злак содержит 18 аминокислот, которые не могут быть получены с животной пищей.

Полба — источник почти всех питательных веществ, в которых нуждается человек. Причем они равномерно распределены по всему зерну, а не содержатся только в оболочке, что позволяет сохранить питательную ценность продукта даже при самом тонком помоле. Каша из спельты (полбы) имеет приятный ореховый аромат и весьма полезна для детей, ведь этот злак содержит 18 аминокислот, которые не могут быть получены с животной пищей.

Правда, существенным недостатком этих злаковых культур является трудность их обмолачивания и последующей технологической обработки. Видимо, именно по этой причине, современные масштабы их производства, несмотря на всю пользу продуктов, до сих пор весьма скромны.

Как пекли хлеб на Руси?

Особое место в русской кухне занимала выпечка хлеба. Это была ещё одна традиция. Знаменитые крестьянские закваски готовили из ржаной муки, соломы, овса, ячменя, пшеницы. До сих пор в глухих деревнях сохранились рецепты приготовления хлеба без сегодняшних дрожжей. (пошаговый рецепт приготовления бездрожжевого хлеба в домашних условиях)

(пошаговый рецепт приготовления бездрожжевого хлеба в домашних условиях)

Именно такие закваски обогащали организм органическими кислотами, витаминами, минеральными веществами, ферментами, клетчаткой, пектиновыми веществами, биостимуляторами. Секрет приготовления хлеба передавался из поколения в поколение, и практически каждая семья имела свой рецепт. Готовили хлеб примерно один раз в неделю. Хотя получался он грубее, чем сейчас, но использование неочищенной ржаной муки способствовало сохранению в нем всех полезных веществ, которые содержатся в злаках. А при выпечке в русской печи хлеб приобретал незабываемый вкус и аромат. Такой хлеб не черствел и не плесневел и через год.

Закваски на хмеле, солоде содержат все незаменимые аминокислоты, углеводы, клетчатку, витамины Bl, B7, РР; минеральные вещества: соли натрия, калия, фосфора, железа, кальция, а также микроэлементы: золото, кобальт, медь, которые участвуют в образовании уникальных дыхательных ферментов. Они дают максимальный сокогонный эффект, активно извлекают из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря ферменты и другие, необходимые для полноценного пищеварения вещества, улучшающие моторику кишечника.

Они дают максимальный сокогонный эффект, активно извлекают из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря ферменты и другие, необходимые для полноценного пищеварения вещества, улучшающие моторику кишечника.

Выпекали хлеб в старину из цельнозерновой муки. Она содержит в себе витамины группы В, микро- и макроэлементы и зародыш, который обладает удивительными лечебными свойствами. Современная рафинированная мука лишена и зародыша, и оболочки. Она становится слизеобразующим продуктом, который ложится на дно желудка и зашлаковывает организм. Рафинирование — процесс дорогостоящий, затратный, при этом убивающий живую силу зерна, и применяющийся только для того, чтобы как можно дольше сохранить муку от порчи, ведь цельная мука не может долго храниться.

Сейчас в производстве хлебобулочных изделий активно используют термофильные дрожжи, которые, в отличие от природных заквасок довольно вредны: увеличивают проницаемость плазмы крови для патогенных микроорганизмов и вирусов, нарушают деятельность всех органов пищеварения, способствуют образованию сгустков песка, а затем и камней в желчном пузыре, печени, поджелудочной железе, образуют процессы гниения в кишечнике, замедляют эвакуацию токсических масс из организма, нарушают обменные процессы на клеточном уровне, изменяют биохимический состав крови, приводят к появлению ацидоза и остеопороза, приводят к варикозному расширению вен, тромбообразованию, трофическим язвам и к дальнейшему снижению иммунитета. А вот, согласно опыту французского ученого Этьена Вольфа, даже стимулируют рост раковых опухолей. И это лишь половина всего перечня!

А вот, согласно опыту французского ученого Этьена Вольфа, даже стимулируют рост раковых опухолей. И это лишь половина всего перечня!

Томление продуктов вместо жарки и варки

Конечно, ни для кого не секрет, что выращиваемые в наше время культуры и приготовленные из них продукты, уже не обладают той пищевой ценностью, что прежде. Количество содержащихся в них минералов и витаминов значительно сократилось. Более того, в силу плохой экологии и специфики современного сельского хозяйства, ориентированной на масштаб производства, а не на качество, взращиваемые овощи и фрукты по мере истощения почв и применения химических удобрений пополняются вредными компонентами.

Эту цепь дальнейшего опустошения продуктов продолжают способы их готовки. Так, например, при термической обработке свыше 70°С начинается разрушение витаминов и минералов, а вот при 110–120°С этот процесс усиливается во много раз. В итоге мы получаем весьма скупую в питательном плане пищу.

Например, продукты, приготовленные при жарке, становятся обычным грузом для желудка. Такая пища закупоривает сосуды, увеличивает работу печени в несколько раз, захламляет организм холестерином, который никак не усваивается, а только накапливается, негативно воздействуя на сосуды, сердце, и другие органы. К сожалению, даже маленький огонь на плите разогревает сковороду до такой температуры. Ученые давно доказали, что продукты под такой термической обработкой способны вызывать массу болезней, особенно, онкологических.

А что происходит при современной варке продуктов? Вода передаёт тепло от дна и стенок посуды продуктам, находящимся внутри, но при этом вымывает часть питательных веществ в бульон. Потом этот бульон вместе с витаминами и минералами сливается, а продукты становятся гораздо менее полезными. При приготовлении в пароварке теплоносителем является пар. Он также переносит тепло и конденсируясь «вымывает» витамины.

А вот раньше — до того, как Пётр I привёз из Голландии первую сковороду — основными способами приготовления пищи были выпекание, тушение, варка, и томление. Из них наиболее полезным стоит признать томление, хоть оно одновременно является и наиболее длительным.

Из них наиболее полезным стоит признать томление, хоть оно одновременно является и наиболее длительным.

В любом случае все блюда исконно русской кухни традиционно готовились в русской печи, конструкция которой известна уже по крайней мере 3000 лет. По сути готовка в русской печи — это постепенное томление варева при равномерном прогреве посуды со всех сторон. Процесс томления происходил при постоянной или медленно падающей температуре, с минимальным количеством воды и при равномерном не очень интенсивном нагревании. Блюда, приготовленные в русской печи, наполнялись чудесным ароматом и приобретали особый неповторимый вкус, а также сохраняли питательные свойства изначальных продуктов, ведь горячий насыщенный парами воздух хорошо передает тепло и при этом практически ничего не вымывает. Бульона при этом почти совсем не образуется, и все полезные вещества остаются в продуктах, сохраняющих сочность цвета и яркость вкуса.

Приготовление в печи отличается тем, что все продукты закладываются в горшок сразу и, накрытые крышкой, томятся там до готовности. При этом в печке могут готовиться одновременно несколько блюд. Таким способом можно одновременно, а значит быстро, приготовить самые различные блюда из мяса, рыбы, овощей, супы и даже десерты.

При этом в печке могут готовиться одновременно несколько блюд. Таким способом можно одновременно, а значит быстро, приготовить самые различные блюда из мяса, рыбы, овощей, супы и даже десерты.

Соленья на Руси

Важную часть в традиционной русской кухне занимали и до сих пор занимают соленья. С давних пор соленья, квашенья и моченья, заготовленные на зиму, помогали нашим предкам пережить снега и морозы с нужным запасом витаминов под рукой. В отличие от современных способов консервирования они были лишены искусственных добавок. Интересно также, что в древних документах речь идёт об употреблении в пищу около семидесяти наименований продуктов растительного происхождения, в то в время как сейчас, самых распространённых насчитывается всего лишь около семи. Нужно было уметь сохранить пользу этих даров природы на время суровой зимы, и наши предки в этом отлично преуспели.

Традиционные напитки Древней Руси. Сбитень

А вот пьянства вопреки сложившимся стереотипам на Руси не было. До XVI века в России не знали водки, а по праздникам употребляли лишь квас, питейные меды, брагу или сбитень.

До XVI века в России не знали водки, а по праздникам употребляли лишь квас, питейные меды, брагу или сбитень.

Первые упоминания о сбитне были зафиксированы в древнерусских летописях, датированных 1128 годом. Он представлял собой напиток, содержащий воду, мёд (или патоку) и пряности, в число которых часто входили лечебные травяные сборы. Изначальное его название было перевар или взвар, а позже — просто вар. До появления чая это был самый популярный напиток. Иностранные гости называли сбитень «русским глинтвейном». Они пробовали его в заведениях, где сбитень готовили преимущественно с вином специально для иностранцев.

С приходом Октябрьской революции производство сбитня практически прекратилось, и только в 90-х гг. в России начались первые попытки его возрождения.

Кроме вышеперечисленных напитков до нашего времени дошли также всем известные морс, компот, кисель и различные травяные чаи. Рецепту киселя, например, не менее 1000 лет. В наше время зерновые кисели (овсяные, ржаные и пшеничные) практически забыты. Им на смену пришли ягодные на крахмале, которые появились почти на 900 лет позже зерновых. Полезны, однако, и те, и другие, но только домашнего приготовления, а не готовые полуфабрикаты. Например, овсяный кисель, который в старину называли ещё «русским бальзамом», обладает выраженными пробиотическими свойствами, оказывает антисептическое, обволакивающее и очищающее действие, нормализует кровяной состав и стимулирует иммунную систему.

В наше время зерновые кисели (овсяные, ржаные и пшеничные) практически забыты. Им на смену пришли ягодные на крахмале, которые появились почти на 900 лет позже зерновых. Полезны, однако, и те, и другие, но только домашнего приготовления, а не готовые полуфабрикаты. Например, овсяный кисель, который в старину называли ещё «русским бальзамом», обладает выраженными пробиотическими свойствами, оказывает антисептическое, обволакивающее и очищающее действие, нормализует кровяной состав и стимулирует иммунную систему.

Возможно, долгое отсутствие спиртных напитков на Руси является ещё одним из важных обстоятельств, благодаря которому здоровье нации столь долгое время оставалось крепким. Даже когда водку завезли в Россию из Италии в 14–15 веке, она еще долгое время находилась под строгим запретом. Для иностранцев, которые не могли обойтись без алкоголя, строили отдельные кабаки, куда русские люди не допускались. Таким образом, русские князья старались избежать алкоголизма, повсеместно распространившегося на тот момент в Европе, о чём свидетельствуют указы европейских правителей того времени. Например, в VI веке был издан указ правителя Англии Гольдаса Мудрого, дословно гласивший:

Например, в VI веке был издан указ правителя Англии Гольдаса Мудрого, дословно гласивший:

«Каждого монаха, напившегося до состояния того, что не может петь на службе, — лишать ужина».

В VIII веке король франков Карл Великий повелевает запретить появление в суде пьяных прокуроров и свидетелей, а в XVI веке Мартин Лютер, лидер протестантов, пишет:

«Германия зачумлена пьянством. Мы кричим! Мы проповедуем! Не помогает!»

Так что, вполне возможно, ключ к долгой и здоровой жизни лежит не в современных диетах, экзотических продуктах из других полушарий или медитативных практиках, а в простом возвращении к традициям предков. Хотя бы частичном.

Автор текста: Руслана Лебедева

Друзья, поделитесь материалом в социальных сетях:

История и особенности русской кухни

3 октября 2016 г.

Русская национальная кухня прошла большой путь развития, который условно можно разделить на несколько основных этапов.

Древнерусская кухня с IX в. и вплоть до XVI в.

Этот довольно продолжительный период связан со следующими основными событиями в истории России:

- Борьба древнерусских племен и их борьба за существование с другими племенами и народностями.

- Возникновение торгового пути «из варяг в греки».

- Образование древнерусских княжеств и их междоусобные войны.

- Татаро-монголское иго, сосуществование с Золотой Ордой.

- Крещение Руси и утверждение православия, как основной религии.

- Освобождение от ига и начало формирование единого государства.

Все вышеперечисленные события, безусловно, отразились и на развитии русской национальной кухни.

В начале этого периода появился русский хлеб из дрожжевого ржаного теста — характерного для русской кухни на протяжении всего ее развития. Без хлеба на столе и теперь немыслимо русское меню. Тогда же возникли другие виды типичных русских мучных изделий: сайки, пироги, баранки, блины и оладьи, сочни, пышки, и т. п. Эти изделия также готовились на основе кислого теста.

Без хлеба на столе и теперь немыслимо русское меню. Тогда же возникли другие виды типичных русских мучных изделий: сайки, пироги, баранки, блины и оладьи, сочни, пышки, и т. п. Эти изделия также готовились на основе кислого теста.

Пристрастие к кислому нашло отражение и в создании киселей — овсяного, пшеничного и ржаного, возникших задолго до современных ягодных киселей. К тому же времени относится появление классических русских напитков — различных квасов, медов, сбитней.

Большое место в меню занимали разнообразные каши, которые первоначально были обрядовой, торжественной пищей. Например, выращивание гречки и приготовление гречневой каши пришли на Русь из Византии. Это было связано с возникновением в X в. торгового пути «из варяг в греки». Оттуда же пришли в русскую кухню различные специи: кориандр, лавровый лист, черный перец и гвоздика, известные с древнейших времен в странах Азии и Востока.

Злаковая пища дополнялась рыбой, овощами, грибами, дикими ягодами, молоком и редко — мясом. Рыбная кухня получила развитие на Руси за счет обилия речной рыбы и морской рыбы из Северных морей. Культура «варягов» — народов Скандинавии, откуда пришли первые русские князья, оказала влияние на формирование русской кухни, в основном в использовании морской рыбы. Рыбу употребляли в соленом, вяленом, отварном, запеченном и реже в жареном виде. Рыбный суп — уха могла быть и стерляжьей, и налимьей, и окуневой, и ершовой и т. п.

Рыбная кухня получила развитие на Руси за счет обилия речной рыбы и морской рыбы из Северных морей. Культура «варягов» — народов Скандинавии, откуда пришли первые русские князья, оказала влияние на формирование русской кухни, в основном в использовании морской рыбы. Рыбу употребляли в соленом, вяленом, отварном, запеченном и реже в жареном виде. Рыбный суп — уха могла быть и стерляжьей, и налимьей, и окуневой, и ершовой и т. п.

Крещение Руси при князе Владимире положило начало разделения русского стола на постный (растительно-рыбно-грибной) и скоромный (молочно-яично-мясной). Это оказало огромное влияние на дальнейшее развитие русской кухни. Отделение скоромных и постных продуктов привело к созданию некоторых оригинальных блюд, хотя в целом меню стало однообразнее и проще.

Поскольку большинство дней в году, от 192 до 216, были постными, ассортимент постного стола расширялся. Отсюда обилие зерновых, грибных и рыбных блюд, использование овощей, лесных ягод и трав. Такие овощи как капуста, репа, редька, горох, огурцы известны на Руси с Х в. Их приготовляли и ели — сырыми, солеными, пареными, вареными или печеными.

Их приготовляли и ели — сырыми, солеными, пареными, вареными или печеными.

Поэтому, такие блюда, как салаты и винегреты никогда не были свойственны русской кухне и появились в России уже в XIX в. как заимствование с Запада. Но даже их сначала делали с одним овощем — салат огуречный, салат свекольный, салат картофельный и т. п.

Каждый вид грибов — грузди, рыжики, опята, белые, сморчки и др. солили или варили отдельно, что практикуется и поныне.

Разнообразие блюд достигалось тепловой или холодной обработкой и применением различных растительных масел (конопляного, орехового, макового и значительно позднее — подсолнечного), а также добавлением пряных растений, таких как лук, чеснок, хрен, укроп, петрушка, анис. Позднее, в XV — XVI вв., их дополнили имбирем, кардамоном, корицей и шафраном, что было обусловлено азиатским влияниям во время татаро-монгольского ига.

В этот период формирования русской кухни складывается и склонность к употреблению жидких горячих блюд, получивших тогда название «хлёбова». Наиболее популярны такие виды хлёбова, как щи, похлебки, на растительном сырье, а также различные виды мучных супов: затирухи, заварихи, болтушки, саломаты.

Наиболее популярны такие виды хлёбова, как щи, похлебки, на растительном сырье, а также различные виды мучных супов: затирухи, заварихи, болтушки, саломаты.

Мясо и молоко употребляли редко, причем их обработка не отличалась сложностью. Мясо в основном употребляли в вареном виде в щах или кашицах. Молоко пили сырое, томленое или скисшее, из него делали творог и сметану, а вот сливки и масло оставались неизвестными до XV-XVI вв.

Любая кухня характеризуется также и посудой, из которой употреблялась пища, столовыми приборами и аксессуарами. В связи с географическими и природными особенностями Древней Руси, эти предметы изготовлялись в основном из дерева и глины. Вначале эти предметы играли исключительно утилитарную роль и практически не украшались. Хотя глиняная посуда и изделия из бересты уже в то время изготавливались с большим мастерством и скромным изяществом. Предметы, сделанные из железа, олова, бронзы и драгоценных металлов были очень редки и принадлежали боярской знати, часто их украшали резьбой, финифтью, чеканкой и даже драгоценными и редкими камнями.

Кухня Русского государства с середины XVI в. и до конца XVII в.

Этот период связан со следующими основными событиями в истории России:

- Окончательное формирование объединенного государства Российского.

- Правление Ивана IV Грозного, возникновение общегосударственного законодательства и сословий.

- Присоединение к России Сибири, Северного Кавказ, Татарского, Казанского и Астраханского ханства.

Сословное размежевание общества в этот период ведет к возникновению больших различий и между их кухнями. В то время как кухня простого народа практически не меняется, стол богатых и знатных сословий становится все более изысканной, а также впервые вводит в русскую кухню ряд иностранных блюд и кулинарных приемов, преимущественно восточного происхождения.

Особенно это касается скоромных – мясомолочных блюд. Например, вместе с солониной и вареным мясом почетное место на столе знати занимают жареное мясо, домашняя птица и дичь.

Виды обработки мяса усложняются. Говядина идет главным образом для приготовления солонины и для отваривания. Из свинины делают ветчину для длительного хранения, употребляют молочную поросятину в обжаренном и тушеном виде, причем в России ценится только постная свинина. Баранину, домашнюю птицу и дичь используют в основном для жаркого и отчасти для тушения.

Говядина идет главным образом для приготовления солонины и для отваривания. Из свинины делают ветчину для длительного хранения, употребляют молочную поросятину в обжаренном и тушеном виде, причем в России ценится только постная свинина. Баранину, домашнюю птицу и дичь используют в основном для жаркого и отчасти для тушения.

В XVII в. окончательно определяются основные виды русских супов, при этом появляются неизвестные в древней Руси похмелки, солянки, рассольники.

Разнообразнее становится и постный стол знати. Видное место на нем начинают занимать балык, черная икра, которую ели не только соленой, но и вареной в уксусе или маковом молоке.

На кулинарию Руси средних веков сильное влияние оказывает восточная кухня. Это связано с длительным периодом татаро-монгольского ига, а затем присоединением во второй половине XVI в. к Русскому государству Астраханского и Казанского ханств, Башкирии и Сибири. В этот период в русскую кухню попадают блюда из пресного теста, такие как лапша и пельмени.

Значительно пополняется и сладкий стол такими продуктами, как изюм, урюк, инжир. Рядом с пряниками, известными на Руси еще до принятия христианства, можно было увидеть разнообразные коврижки, сладкие пироги, леденцы, цукаты, многочисленные варенья, причем не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с медом и имбирем, редька в патоке).

На столе знати появляются лимоны и чай, употребление которых позднее в России становится традиционным.

Во второй половине XVII в. в Россию начали привозить тростниковый сахар, из которого вместе с пряностями варили леденцы и заедки, сласти, лакомства, фрукты и т. д. Но все эти сладкие блюда были в основном привилегией знати. В меню патриаршего обеда за 1671 г. уже указаны сахар, леденцы.

Для стола знати становится характерным обилие блюд — до 50, в то время как к царскому столу подают до 200 блюд. Причем размеры этих блюд огромны, выбирается самая крупная дичь, птица и рыба. Осетры или белуги порой так велики, что их могут поднять только несколько человек. Появляется тенденция к украшательству блюд. Из продуктов сооружаются гигантских размеров дворцы, фантастические животные.

Появляется тенденция к украшательству блюд. Из продуктов сооружаются гигантских размеров дворцы, фантастические животные.

Обеды при дворе превращаются в пышные пиры, длящиеся с двух часов дня до десяти вечера. Такие трапезы включали в себя почти десяток перемен, каждая из которых состояла из нескольких сортов дичи, рыбы, блинов или пирогов.

К концу XVII в. русская кухня стала очень разнообразна по ассортименту, но умение комбинировать продукты, выявлять их вкус было еще на очень невысоком уровне. По-прежнему не допускалось смешивание продуктов, их измельчение и дробление. Поэтому русская кухня в отличие от Европейской в течение длительного времени не включала различные фарши, рулеты, паштеты и котлеты, ей также были чужды всевозможные запеканки и пудинги. В качестве начинки пирогов и наполнения блюд из птицы и дичи использовали различные каши, небольшие грибы, ягоды. Рыбу для начинки резали пластами, но не измельчали. Такая тенденция в приготовлении блюд сохранялось до XVIII в.

Кухня Российской империи конец XVII в. – XIX в.

В истории России данный период характеризуется следующими основными событиями:

- Появление династии Романовых на русском престоле.

- Расширение русских земель.

- Правление Петра I, европейские преобразования и реформы.

- Появление Русского флота и регулярной армии и их победоносные войны России.

- Правление династии Романовых.

- Победа в войне 1812 года.

- Возникновение и бурное развитие промышленности.

- Отмена крепостного права.

Для данного этапа в истории русской кухни характерно радикальное разделение кухни простого народа и кухни господствующих классов. Если в XVII в. стол знати отличался от народного стола лишь качеством, обилием и ассортиментом продуктов и блюд, то в XVIII в. кухня высших сословий начала утрачивать национальный характер.

Начиная со времен Петра I, русская знать, дворяне заимствуют европейские кулинарные традиции. Посещая Европу, богатые вельможи привозят с собой иностранных поваров. С середины XVIII в. они почти полностью вытеснили кухарок и крепостных поваров у высшего дворянства.

Посещая Европу, богатые вельможи привозят с собой иностранных поваров. С середины XVIII в. они почти полностью вытеснили кухарок и крепостных поваров у высшего дворянства.

Одним из нововведений этого времени стало употребление закусок, как самостоятельного блюда. С Запада пришли ранее неизвестные на русском столе французские и голландские сыры и немецкие бутерброды, котлеты, сосиски, омлеты, муссы, компоты и т. п. Эти новые блюда часто совмещались в единую подачу с исконно русскими — студнем, ветчиной, бужениной, холодной солониной, а также с икрой и соленой рыбой. Появился особый прием пищи — завтрак.

С 70-х годов XVIII в., когда чаепитие становится национальной традицией, вошло в обычай подавать также к чаю сладкие пироги, пирожки и сласти.

Порядок подачи блюд за праздничным столом окончательно сложился во второй половине XVIII в. и состоял из 6-8 перемен. В каждую перемену стали подавать одно блюдо. Этот порядок сохранялся до 60-70-х годов XIX в.:

- Горячее жидкое блюдо: щи, уха, супы и др.

- Холодные закуски: студень, заливная рыба, солонина и др.

- Жареное мясо или птица.

- Отварная или жаренная горячая рыба.

- Несладкие пироги, кулебяка.

- Каша.

- Сладкие пироги, пирожки

- Заедки: варенье, орехи, изюм, чернослив, леденцы и др.

После Отечественной войны 1812 г., в связи с общим подъемом патриотизма и славянофильства в стране у передовых представителей дворянства возрождается интерес к национальной кухне.

Однако когда в 1816 г. тульский помещик В. А. Левшин попытался составить первую русскую поваренную книгу, он столкнулся с тем, что достоверных и полных описаний древнерусских рецептов практически не сохранилось. Таким образом, собранные В. А. Левшиным описания блюд не отражали всего богатства русского национального стола.

На протяжении первой половины XIX в. кухня господствующих классов и продолжала развиваться под заметным европейским влиянием. Но сам характер этого влияния существенно изменился. В отличие от XVIII в., когда происходило прямое заимствование иностранных блюд и вытеснение исконно русских, обозначился процесс обработки русского кулинарного наследства. А во второй половине XIX в. начинается даже восстановление русского национального меню, правда, с европейскими коррективами.

Но сам характер этого влияния существенно изменился. В отличие от XVIII в., когда происходило прямое заимствование иностранных блюд и вытеснение исконно русских, обозначился процесс обработки русского кулинарного наследства. А во второй половине XIX в. начинается даже восстановление русского национального меню, правда, с европейскими коррективами.

В этот период в России работает ряд французских поваров, реформирующих кухню русской элиты. Наиболее известным поваром, оставившим след в реформе русской кухни, был Мари-Антуан Карем. Это был один из первых и немногих поваров-исследователей, поваров-ученых. До приезда в Россию по приглашению князя П. И. Багратиона, Карем был поваром английского принца-регента — будущего короля Георга IV, Ротшильда, Талейрана. Его профессиональным интересом были национальные кухни различных народов. За время своего пребывания в России Карем оценил достоинства русской кухни и наметил пути ее развития.

Карем и его преемники произвели по сути настоящую реформу в кухне того времени, которая выразилась в следующих изменениях:

- Вместо принятой в XVIII в.

«французской» системы одновременной подачи всех, был возвращен старинный русский способом подачи, когда одно блюдо сменяло другое. При этом количество перемен было сокращено до 4-5.

«французской» системы одновременной подачи всех, был возвращен старинный русский способом подачи, когда одно блюдо сменяло другое. При этом количество перемен было сокращено до 4-5. - Была введена такая последовательность подачи, при которой тяжелые блюда чередовались с легкими и возбуждающими аппетит. Кроме того, перед подачей на стол мясо или птицу стали разрезать на порции, а не в целом виде.

- Вместо толченых и протертых продуктов в блюдах стали использовать натуральные, свойственные русской кухне продукты. Так появились бараньи и свиные отбивные из целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, лангеты, антрекоты, эскалопы.

- В гарнирах начали широко применять картофель, завезенный в Россию в конце XVIII в.

- Для пирогов стали использовать вместо дрожжевого теста более нежное слоеное тесто из пшеничной муки. Тогда же был введен безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, которые используются и сейчас, что позволило сократить время подготовки теста с 12 до 2 часов.

- Сильно расширен был список используемых закусок, за счет творческого подхода в использовании старинных русских рецептов.

- Также были введены комбинированные блюда, такие как винегреты, салаты, сложные гарниры, в рецептах блюд стали использовать точные дозировки, не принятые ранее в русской кухне, и

- Начали использоваться неизвестные ранее виды западноевропейской кухонной техники: плита с духовкой, кастрюли, сотейники, дуршлаги, шумовки, мясорубки и др.

Благодаря вышеперечисленным изменениям в конце XIX в. кухня господствующих классов наряду с французской кухней заняла передовые позиции в Европе. В это же время возникла целая плеяда выдающихся русских поваров, которые также в свою очередь внесли вклад в развитие национальной кухни, составили поваренные книги, рецептами которых мы пользуемся до сих пор.

Развитие национальной кухни в XVIII и XIX вв. сопровождалось также и развитием производства кухонной утвари и посуды. Со времен Елизаветы и Екатерины II в России стали производить очень качественные изделия из фарфора, расширилось производство серебряной посуды, медных и латунных самоваров, подстаканников, металлических подносов и т. п. А посуда и утварь из дерева и бересты стала украшаться резьбой, сюжетной и орнаментальной росписью. С этих пор во всем мире ценятся и используются для украшения стола такие изделия, как Гжельский и Дулевский фарфор, Тульские самовары, Хохломская и Городецкая расписная деревянная посуда, Жостовские подносы и др.

п. А посуда и утварь из дерева и бересты стала украшаться резьбой, сюжетной и орнаментальной росписью. С этих пор во всем мире ценятся и используются для украшения стола такие изделия, как Гжельский и Дулевский фарфор, Тульские самовары, Хохломская и Городецкая расписная деревянная посуда, Жостовские подносы и др.

Эти процессы оказывали влияние и на кухню низших сословий, стол которых также претерпевал значительные изменения.

В сельской местности были приняты четыре приема пищи, а летом в рабочую пору — пять: завтрак, или перехватка, полдник, ранее обеда, или ровно в полдень, обед, ужин и паужин. С развитием капитализма, рабочие в городах стали есть вначале три, а затем лишь два раза в день: завтракали с рассветом, обедали или ужинали вечером после работы. В рабочее время только полдничали, т. е. закусывали холодной едой. Обедом стали называть прием пищи с горячим блюдом, иногда независимо от времени суток.

XX в. оказал на русскую национальную кухню скорее негативное влияние, что было связано со сложными и даже драматическими политическими и экономическими процессами в истории России. Первая мировая война, затем социальные революции, Гражданская война и Вторая мировая война – все эти глобальные катаклизмы привели к падению общего уровня благосостояния народа России и как следствие к упрощению и даже деградации национальной кухни. Стали использоваться более дешевые продукты, упрощенная рецептура и технологии приготовления пищи.

Первая мировая война, затем социальные революции, Гражданская война и Вторая мировая война – все эти глобальные катаклизмы привели к падению общего уровня благосостояния народа России и как следствие к упрощению и даже деградации национальной кухни. Стали использоваться более дешевые продукты, упрощенная рецептура и технологии приготовления пищи.

Только в начале XXI века обозначились тенденция и интерес к возрождению русской кухни, конечно, с учетом последних кулинарных достижений и технологий.

Основные характерные черты и особенности русской кухни.

Несмотря на огромное иностранное влияния основные черты русской национальной кухни сохранились до настоящего времени.

Из характерных черт можно выделить следующие:

- обилие блюд;

- любовь к употреблению зерновых и крупяных изделий: хлеб, блины, пироги, каши;

- своеобразие первых жидких блюд, как холодных, так и горячих;

- разнообразие рыбного стола;

- разнообразие закусочного стола, солений из овощей и грибов;

- разнообразие пряностей и приправ;

- разнообразие сладкого стола: варенья, пряники, куличи и т.

д.

д.

Большую роль за русским столом всегда играл хлеб. За первым жидким блюдом в деревнях съедали до килограмма черного ржаного хлеба. Как уже упоминалось, белый пшеничный хлеб не был распространен в России до начала XX в. Его ели редко и в основном зажиточные слои населения в городах, а в народе на него смотрели как на еду праздничную. Поэтому белый хлеб, называемый в некоторых районах страны булкой, выпекали в особых булочных только французские и немецкие булочники и слегка подслащивали. «Булка» — от французского слова boule, в переводе «шар».

Изделия из белого хлеба были различны в разных районах страны — московские калачи и сайки, смоленские крендели, валдайские баранки и др. И то же время черный хлеб различался лишь по способу выпечки и сорту муки — пеклеванный, подовый, обдирный, заварной, и др.

С XX в. вошли в употребление другие мучные изделия из белой муки — вермишель, макароны, а употребление блинов, пирогов, и каш сократилось. Чаепитие с хлебными изделиями из белой муки иногда заменяло завтрак или ужин.

Огромное значение в русской кухне сохраняли первые блюда, которые с XVIII в. стали называть супами. На русском столе супы всегда играли главную роль. Недаром ложка появилась на Руси раньше вилки почти на 400 лет и была основным столовым прибором.

Благодаря любви русского народа к горячим жидким блюдам, ассортимент исконно русских супов существенно расширился в XVIII-XX вв. за счет различных видов западноевропейских супов. К щам, похлебкам, ухе, рассольникам, солянкам, ботвиньям и окрошкам добавились бульоны, супы-пюре, супы с мясом и крупами. Так же обогатили русский стол традиционные супы народов тогдашней России, например украинский борщ и кулеш, белорусский свекольник и суп с клецками.

Однако именно старинные, исконно русские супы вроде щей и ухи до сих пор определяют своеобразие русского стола.

Рыбные блюда, к сожалению, в меньшей степени, чем супы, сохранили свое присутствие на русском столе. Распространенные ранее виды белой рыбы осетрина, севрюга, стерлядь, омуль стали дорогостоящими деликатесами. Практически исчезли из употребления многие речные виды рыб – налим, ерш, окунь и др. Например, такое классическое русское рыбное блюдо, как тельное – особым образом приготовленный фарш из филе рыбы, стало редкостью на русском столе, хотя его вполне можно готовить и из морской рыбы. В современных супермаркетах продаются в основном импортируемые виды рыбы, такие как сибас, дорада и др., зачастую выращиваемые в искусственных условиях. Но россияне по-прежнему отдают предпочтение рыбе, добываемой в российских морях — треске, палтусу, пикше, мойве, наваге, скумбри и др.

Практически исчезли из употребления многие речные виды рыб – налим, ерш, окунь и др. Например, такое классическое русское рыбное блюдо, как тельное – особым образом приготовленный фарш из филе рыбы, стало редкостью на русском столе, хотя его вполне можно готовить и из морской рыбы. В современных супермаркетах продаются в основном импортируемые виды рыбы, такие как сибас, дорада и др., зачастую выращиваемые в искусственных условиях. Но россияне по-прежнему отдают предпочтение рыбе, добываемой в российских морях — треске, палтусу, пикше, мойве, наваге, скумбри и др.

В традиционной русской кухне известны сотни способов и рецептов приготовления рыбы: паровая, вареная, тельная, жареная, фаршированная, тушеная, заливная, запеченная в сметане, соленая, вяленая и сушеная. В Печорском и Пермском краю рыбу даже квасили, а на Севере и в Сибири ели строганину — мороженую тонко нарезанную сырую рыбу. Копчение рыбы получило развитие в основном только за последние 70- 80 лет, т. е. с начала XX в.

Для старинной русской кухни характерным было широкое применение широкого ассортимента пряностей. Однако исчезновение из меню многих рыбных, грибных и блюд из дичи, привело также к сокращению разнообразия пряностей, используемых в русской кухне.

Еще с XVII в. многие пряности, так же как уксус и соль, из-за высокой стоимости, использовались не в процессе приготовления пищи, а подавались на стол и употреблялись во время еды по вкусу. С тех пор сложился обычай ставить во время еды на стол соль, перец, горчицу и уксус в отдельных баночках. Этот обычай привел к ошибочному представлению о том, что русская кухня не использует пряностей.

На самом деле, пряности и приправы знала еще древнерусская кухня, благодаря существующему еще с X в. торговому пути «из варяг в греки». Их умело сочетали с рыбой, дичью, супами, грибами, пирогами, пряниками, пасхами и куличами и др. блюдами. Часто использовали масло с добавками из аниса, фенхеля, укропа, семян кориандра, сельдерея, петрушки. Приправы употребляли осторожно, тем не менее, постоянно и это определяет одну из основных особенностей русской кухни.

Приправы употребляли осторожно, тем не менее, постоянно и это определяет одну из основных особенностей русской кухни.

Технологические процессы русской кухни.

Практически на всех этапах развития кухни на Руси приготовление пищи сводилось к варке или к выпеканию продуктов в русской печи, причем эти операции производились всегда раздельно: либо отваривали с начала и до конца, либо пекли. Народная русская кухня не знала, что такое комбинированная, совмещенная или двойная тепловая обработка.

Были известны 3 степени по уровню температуры тепловой обработки — «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу». Пища всегда готовилась бесконтактным с огнем способом, либо с постоянной температурой, либо с убывающей температурой в остывающей печи, но никогда с возрастающей температурой, как на плите.

Таким образом, блюда получались даже не отварными, а скорее томлеными или тушеными, отчего приобретали совершенно особый вкус. Именно поэтому многие рецепты старинной русской кухни не производят должного впечатления, когда их готовят в иных температурных условиях.

То есть для достижения нужного эффекта и вкусовых качеств русских блюд их нужно готовить либо в печи, либо имитировать создаваемый ею режим падающей температуры. Такая имитация с помощью современных технологий вполне возможна.

Следует отметить, что русская печь оказала на национальную кухню не только положительное, но и частично отрицательное влияние, так как она не стимулировала развитие технологических приемов.

Вынужденный отказ от использования русской печи, внедрение плит в приготовление пищи привело к заимствованию новых технологических приемов и блюд европейской кухни, а также к реформе блюд старинной русской кухни, что спасло от полного их забвения.

Все вышеизложенное касалось русской кухни в целом. Однако, следует иметь в виду и характерные региональные особенности, связанные с различиями в природных условиях, растительных и животных продуктах, влиянии культуры соседних народов и социальной структуре населения.

Это обуславливает сильные отличия кухни москвичей и жителей Урала, сибиряков и кавказцев, поморов и казаков Дона.

Например, на Севере едят свежую и соленую морскую рыбу, оленину, ржаные пироги, а на Дону жарят и тушат степную дичь, едят много фруктов, овощей и пьют виноградное вино. Кухня поморов имеет сходство со скандинавской, а на кухню казаков Дона заметное влияние оказали турецкая и Кавказская кухня. Кулинарные традиции русского населения на Урале и в Сибири пересекаются с азиатскими традициями.

Раздробленность древнерусского государства сформировало различие кухонь областей Центральной России: между Новгородом и Псковом, Тверью и Москвой, Владимиром и Ярославлем, Калугой и Смоленском, Рязанью и Нижним Новгородом. Причем это проявляется в различиях приготовления между сходных блюд. Например, такие типичные русские блюда, как уха, блины, пироги, каши и пряники в каждой области имели различия в рецептуре, внешнем виде, приемах подачи к столу и т. д.

Всем известны разные виды пряников – московские, тульские, воронежские, городецкие, и др.

Региональные различия еще более обогащают русскую кухню, вносят разнообразие и колорит. В то же время все они не меняют ее сути, описанных выше общих особенностей, которые в совокупности и создают национальную русскую кухню на всем протяжении России от Тихого океана до Балтики.

В то же время все они не меняют ее сути, описанных выше общих особенностей, которые в совокупности и создают национальную русскую кухню на всем протяжении России от Тихого океана до Балтики.

Русская кухня пользуется широкой известностью во всем мире. Это проявляется как в прямом проникновении в международную ресторанную кухню наиболее знаменитых блюд русского национального меню (студня, щей, ухи, пирогов и т. д.), так и в косвенном влиянии русского кулинарного искусства на кухни других народов.

Русская кухня — Основные русские продукты, которые должен знать каждый

Автор Andy Kryza

Опубликовано 06.02.2014 в 23:00

Andy Kryza

Конечно, американцы застряли в этих ужасных свитерах Cosby на Олимпиаде бегают в Сочи, но это не значит, что они будут подвергаться ужасной кулинарии. Русская еда имеет богатую историю и бедна пиаром… ее часто представляют как вареную капусту и мясо. Глядя на Сочи, мы проконсультировались с шеф-поваром Портленда, штат Орегон, Виталием Палей — победителем Джеймса Бирда, который родился за железным занавесом и продолжил доминировать над Хосе Гарсесом в «Железном поваре», — чтобы придумать этот путеводитель для начинающих по матушке-России. кухня.

кухня.

Andy Kryza

Пельмени

Что это: Маленькие клецки с начинкой из мяса, грибов и/или другой начинки, завернутые в тонкое мучное тесто. Вариации существуют по всей России.

В чем дело: Пельмени представляют собой нечто среднее между китайскими цзяоцзы и польскими варениками, очень распространены и изначально были популярны, потому что оставались консервированными при заморозке, а в России почти все заморожено года. Их также очень легко приготовить… просто отварите замороженные, и они сразу же набухнут. Так что да, это что-то вроде протозамороженной еды. Totino’s в долгу перед ними.

Thrillist TV

Flickr/Liz West

Борщ

Что это: Чрезвычайно популярный традиционный свекольный суп, который подают как горячим, так и холодным.

В чем дело: Как и у Грандмастера Флэша, у России есть свекла на несколько дней. Ну, действительно, века, и ни одно русское меню не обходится без этого фирменного борща, который можно есть при любой температуре и модифицировать, добавляя картофель, капусту, укроп или Мелле Мел. Это также причина того, что белые ковры представляют собой опасную перспективу для всей России-матушки.

Это также причина того, что белые ковры представляют собой опасную перспективу для всей России-матушки.

Flickr/Natalie Ratkovski

Блины

Что это: Тонкие блины на пшеничной основе, часто свернутые в блинчик.

В чем дело: Русская еда имеет определенное французское влияние (вы только посмотрите, как быстро прошли документы Жерара Депардье о натурализации!), и это не более очевидно, чем в блинах. Более толстая версия блинов, блины часто сворачиваются и наполняются кремом, но также могут быть пикантными. В особых случаях («ДЕНЬ ДЕПАРДЬЕ 2015!!») они подают с икрой, что делает, пожалуй, самую яркую версию изысканной французской еды.

Эй, песто!

Кулебяка

Что это: Рыбный пирог часто с лососем, но традиционно с хребтом осетра.

В чем дело: Да, верно. Осетровый позвоночник. Кулебяка относится к большому разнообразию пирогов, от размера торта до ручных. По сути, это что-то среднее между обычным пирогом и толстым слоеным тестом. Он наполнен овощами, рисом и рыбой на выбор, лучше всего это осетровые позвоночники, иначе вы просто большие анютины глазки.

По сути, это что-то среднее между обычным пирогом и толстым слоеным тестом. Он наполнен овощами, рисом и рыбой на выбор, лучше всего это осетровые позвоночники, иначе вы просто большие анютины глазки.

Andy Kryza

Голубцы

Что это: Буррито с капустой, наполненное фрикадельками, больше похожими на мясной рулет, часто с томатным соусом.

В чем дело: Одно из самых распространенных блюд в русской кулинарной книге, голубцы — не путать с «капустной грядкой», которая еще не попала в московские ночные клубы — существует по всей Восточной Европе и Ближний Восток. Они являются конечным использованием обильной капусты, которая является коренной для региона, которую варят, а затем используют для упаковки кирпича приправленного говяжьего фарша.

Энди Крайза

Цыпленок табака

Что это: Маленький цыпленок, намазанный маслом, отбитый и обжаренный на сковороде под кирпичом.

В чем дело: Принося серп и молот на кухню, табака — советский фаворит, который, как Хути и иглобрюх, ОГРОМНЫЙ в Джорджии — готовится путем разрезания цыпленка по грудине на бабочку, а затем отбивая сплющенный фол молотком. Затем сосунка бросают на сковороду и обжаривают с кирпичом сверху, чтобы он не стал трехмерным. В результате получается нежная, измельченная курица с хрустящей корочкой.

Andy Kryza

Пирожки

Что это: Ручные хлебные котлетки из теста с начинкой из сладкой или соленой начинки, затем запеченные или обжаренные.

В чем дело: Пирожки, занимающие удивительное воздушное пространство между пирожками, пончиками и горячими карманами, имеют бесконечное множество вкусов. Некоторые фаршированы говядиной. Некоторые с фруктами. Нет двух одинаковых. Но независимо от того, что происходит внутри, это идеальная еда на вынос, а когда они жареные, они обладают достаточно богатым вкусом и жирностью, чтобы подбодрить вас на зиму.

Wikimedia/Almare

Salat Olivier

Что это: Холодный салат из картофеля, яиц, нарезанного кубиками мяса и овощей, покрытый майонезом.

В чем дело: Салат Оливье появляется практически в каждом русском меню по всему миру и обычно подается на праздниках круглый год (потому что ничто так не говорит «Happy Sweet 16», как холодный картофель и майонез!). Несмотря на то, что его любят за русским столом, на самом деле это изобретение бельгийского чувака XIX века, работавшего в московском ресторане, что положило начало бельгийско-российскому восхищению, которое, вероятно, все еще существует в огромной путинской коллекции из 9Видеокассеты 0085 Universal Soldier .

Энди Криза — старший редактор журнала Thrillist National Eat/Drick. Он с гордостью живет без овощей с 2001 года. Следите за его приключениями и медленным закатом через Twitter на @apkryza.

Культурное присвоение подано! ТОП-8 блюд Россия пытается претендовать на

Нажмите, чтобы увидеть больше

В истории было немало кулинарных конфликтов. Израиль и Ливан соревнуются за хумус, Австралия и Новая Зеландия скрещивают мечи из-за происхождения десерта «Павлова», Италия и Китай до сих пор не договорились о спагетти, и даже происхождения шведских фрикаделек лучше избегать за столом, если Турки рядом – король Карл XII привез рецепт после посещения Бендер (современная Молдова), которые в то время находились под властью турок.

Израиль и Ливан соревнуются за хумус, Австралия и Новая Зеландия скрещивают мечи из-за происхождения десерта «Павлова», Италия и Китай до сих пор не договорились о спагетти, и даже происхождения шведских фрикаделек лучше избегать за столом, если Турки рядом – король Карл XII привез рецепт после посещения Бендер (современная Молдова), которые в то время находились под властью турок.

В конце концов, во всех битвах за еду побеждает тот, кто говорил громче всех. Именно это и делали империи, а между тем глобализация и технический прогресс дают возможность всем и каждому возвысить свой голос. Поэтому во многих кулинарных вопросах может быть восстановлена справедливость.

«Кулинарная дипломатия» в последнее время стала элементом политики «мягкой силы». «Дни русской кухни» — регулярная деятельность МИД России по всему миру. Мы решили распространить информацию о блюдах, которые Россия активно выдает за свои, но на самом деле не имеет к ним никакого отношения, так как они были обнаружены в результате оккупации и империализма.

1.

Борщ

Пожалуй, самая горячая битва идет за борщ – борщ с капустой. Первое место во всех российских рейтингах «национальной кухни» и официальные заявления Кремля не могут изменить простой истины – красный борщ практически течет в жилах украинцев. Делать его начали на Украине еще в средние века, когда Руси как государства еще не существовало, а Московия еще не решилась присвоить себе историю Киевской Руси. Само слово «борщ» вошло в русский язык гораздо позже, в XIX веке.

Пожалуй, ни одно блюдо не упоминается в украинской культуре так часто, как борщ. Песни, сказки, стихи, пословицы, колыбельные, замысловатые психологические романы и леденящие кровь триллеры — это повсюду. Существует более 300 вариаций этого блюда – из говядины, свинины, курицы, грибов, сосисок, баранины, гусятины, сала. Конечно, есть варианты для веганов и вегетарианцев.

Если спросить украинца, какой суп он больше всего любит, он, даже не подумав, ответит «борщ». Если продолжить допрос и спросить о втором любимом супе, украинца врасплох все равно не застанешь — с «зеленым борщом» точно пойдут. Да-да, его можно классифицировать и по цвету: красный, зеленый и белый.

Если продолжить допрос и спросить о втором любимом супе, украинца врасплох все равно не застанешь — с «зеленым борщом» точно пойдут. Да-да, его можно классифицировать и по цвету: красный, зеленый и белый.

2.

Холодник/ Салтыбарская

Такое ощущение, что ты зациклился на супе, да? Это правда, шутки в сторону, когда речь идет о супах в Восточной Европе. Этот холодный борщ очень популярен в Литве, Польше и Беларуси. Можно сказать, что это гаспачо Восточной Европы. Маринованная свекла, кефир и свежие овощи составляют суть этого блюда, которое подается без мяса. Забавный факт: вместо хлеба обычно подают отварной картофель!

3.

Драники

Картофельные оладьи из Беларуси. О нет, мы уже чувствуем осуждающие взгляды всех тех, кто выступает за еврейские латкес , рости из Швейцарии, чешские брамбораки и американские оладьи! И, конечно же, мы не посмеем обижать любителей украинских дерунов , которым даже посвящен специальный фестиваль – и которым установлен собственный памятник! Тем не менее, никто не сомневается в том, что картофель занимает особое место на кулинарном Олимпе Беларуси. Само название «драники» происходит от белорусского слова « драць »([дрась]), что означает «натирать». Их подают со сметаной, а иногда и с мясным фаршем. Еще не голодны?

Само название «драники» происходит от белорусского слова « драць »([дрась]), что означает «натирать». Их подают со сметаной, а иногда и с мясным фаршем. Еще не голодны?

4.

Шашлык

Нарезанная кубиками баранина, обычно обжаренная на углях. Само слово звучит не по-русски. На самом деле он тюркского происхождения. Что касается блюда, то оно было обнаружено в Российской империи лишь в XVIII веке благодаря крымским татарам. Он особенно популярен в Грузии, Азербайджане и Армении. Во многих западных странах такой способ подачи мяса известен как кебаб, однако кебаб может иметь форму котлеты, а шашлык всегда представляет собой цельный кусок мяса. Вопрос о соусе-маринаде вызывает столь же жаркие споры, как и самые философские вопросы, с которыми сталкивается человечество. Вот почему это разумное решение избегать этого обсуждения, если поблизости есть какие-либо ножи. Просто чтобы перестраховаться, понимаете?

5.

Плов

Блюдо из риса, которое обязательно должно быть рассыпчатым. Мясо, специи, сухофрукты можно добавить. Это – одно из самых известных блюд Средней Азии, его освоили таджики, турки, афганцы, туркмены, азербайджанцы, киргизы, но все же наибольшие права на него предъявляют узбеки. Поэтому, увидев в ресторане «русский плов», обязательно спросите у официанта, какой именно плов они подают: ферганский, самаркандский, хорезмский, бухарский или ташкентский? Если вы заметите путаницу, не отступайте и продолжайте: «А может быть, это один из 30 сортов, произведенных в Азербайджане?» Оставайтесь любопытными!

Мясо, специи, сухофрукты можно добавить. Это – одно из самых известных блюд Средней Азии, его освоили таджики, турки, афганцы, туркмены, азербайджанцы, киргизы, но все же наибольшие права на него предъявляют узбеки. Поэтому, увидев в ресторане «русский плов», обязательно спросите у официанта, какой именно плов они подают: ферганский, самаркандский, хорезмский, бухарский или ташкентский? Если вы заметите путаницу, не отступайте и продолжайте: «А может быть, это один из 30 сортов, произведенных в Азербайджане?» Оставайтесь любопытными!

6.

Котлета по-киевски

Нежная куриная котлета с кусочком сливочного масла внутри. Название действительно говорит само за себя. Только те, у кого проблемы с географией, поверят, что блюдо родом из России. Это название также используется в контексте исторической речи Джорджа Буша-старшего, который еще в 1991 году предостерег украинцев от «самоубийственного национализма» и призвал их оставаться в составе СССР. Уильям Сэфайр, обозреватель The New York Times , придумал термин «куриная киевская речь», обвинив Джорджа Буша в трусости.

7.

Долма или Голубцы

Листья винограда (или капусты), фаршированные мясом и рисом. Это блюдо родом из стран Западной и Средней Азии, Южного Кавказа. Это название происходит от тюркского слова «долмак», что означает «заполнять». Блюдо было очень популярно в Османской империи – настолько популярно, что его подавали к султанскому столу.

В Украине больше известен под романтическим названием «голубцы». Мы точно не знаем, напоминала ли форма блюда украинцам голубей – «голубей» – или они, ну, долмак -ред те внутри. В то время как листья капусты являются наиболее распространенным выбором, начинка может быть разной. Это может быть рис, кукурузная крупа или перловая крупа. Подается со сметаной – ведь со сметаной все лучше!

8.

Налысники

Называть налисники блинами или, что еще хуже, блинами, может только полный дилетант. Потому что налысники — это не обычные блинчики, а деликатно начиненные творогом или рассольным сыром, грибами, яблоками, ягодами, вареньем или мясом.

«французской» системы одновременной подачи всех, был возвращен старинный русский способом подачи, когда одно блюдо сменяло другое. При этом количество перемен было сокращено до 4-5.

«французской» системы одновременной подачи всех, был возвращен старинный русский способом подачи, когда одно блюдо сменяло другое. При этом количество перемен было сокращено до 4-5.

д.

д.